Afrique : des pressions et entraves légales

Le 3 mai, on célébrera dans le monde la liberté de la presse. Instituée par les Nations Unies en 1993, cette journée a pour objectif d’honorer les journalistes privés de cette liberté et de faire pression sur les nombreux gouvernements qui persistent à la malmener, comme c’est le cas sur le continent africain.

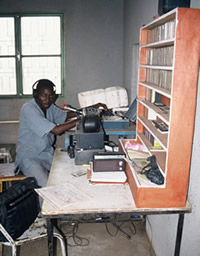

Photo : un journaliste dans le studio d’une radio rurale au Burkina Faso (Photo Marie Agnes Leplaideur – Syfia Photos)

« Il serait beaucoup trop catégorique de dire que la liberté de la presse n’existe pas en Afrique. Il y a des espaces de liberté et, globalement, les conditions de travail des journalistes sont celles de pressions en tout genre qui limitent ces libertés« , explique André Linard, directeur de l’agence de presse InfoSud.

Selon l’organisation Reporters sans frontières (RSF), 3 journalistes ont été tués en Afrique l’an passé, 263 arrêtés, 117 agressés ou menacés, 9 enlevés ; et 41 médias ont été censurés.

A côté de ces atteintes visibles, « on voit se développer de nouvelles formes d’atteinte à la liberté de la presse, ‘démocra-tiquement acceptables’ et face auxquelles les défenseurs de la liberté de la presse se trouvent souvent démunis« , expliquait Marie Soleil Frère, chercheur et professeur à l’ULB, lors d’un débat organisé le 16 mars à Louvain-la-Neuve par l’association Les voies de la liberté.

Information parallèle

« Par exemple, avec un arsenal législatif de plus en plus exigeant : pour créer une radio en République Démocratique du Congo (RDC), il faut payer 2.500 $ par an pour obtenir sa licence tandis que le budget moyen d’une radio privée s’élève à 10.000 $ par an. C’est une manière de faire taire les médias et de freiner les initiatives dans une apparente légalité puisqu’on a libéralisé. » Marie Soleil Frère épingle encore les armes de la régulation, où les organes institués se comportent davantage comme des organes de censure, et de l’information parallèle « où on laisse les médias végéter dans une situation économique difficile tandis que les gouvernements développent leur propre communication. Au Tchad, le budget de la cellule de communication de la présidence est supérieur au budget de l’ensemble des ministères de la communication qui couvrent les médias publics ! »

De la solidarité

« Pour faire face au pouvoir politique, il faut s’organiser et la solidarité existe », affirme Seydou Sarr, journaliste sénégalais d’InfoSud. « Il y a quelques années, un directeur de quotidien a été arrêté pour ‘diffusion de fausses nouvelles’. Les autorités avaient voulu le forcer à révéler ses sources. Il n’a pas flanché et tous les autres médias ont réagi en publiant l’article incriminé. »

Des médias jeunes

Le continent africain est vaste et, constate André Linard, la liberté de la presse « est sans doute plus grande les pays anglophones que dans les francophones où, jusqu’au début des années 90, la presse était étatique. Le phénomène des médias audiovisuels, et surtout des indépendantes, y est donc assez récent. Dans la région des Grands Lacs, il y a des pressions sur la presse mais, en même temps, il existe des espaces de liberté d’autant plus grands que les journalistes respectent des exigences qualitatives. Une presse ne se fait respecter que lorsqu’elle est respectable. »

Mais la corruption reste un phénomène répandu sur ce continent, où se côtoient régimes forts et démocraties balbutiantes. « Beaucoup de médias appartiennent à des hommes d’affaires ou à des politiques auxquels ils sont inféodés. Les journalistes qui y travaillent n’y sont donc pas libres ! Au-delà de ces pressions, il y a également un gros facteur de dépendance économique : la non rentabilité peut influencer les contenus dans un contexte de grande pauvreté généralisée« , rappelle André Linard.Et lorsque le salaire moyen d’un journaliste se compte en une toute petite poignée de dollars – lorsqu’ils sont payés -, on comprend mieux pourquoi la pratique des dessous de table, appelée « coupage » en RDC ou « gombo » au Burkina Faso, soit aussi répandue.

A ces problèmes s’ajoute celui de la formation des journalistes, quasi inexistante et souvent prise en charge par des ONG pour lesquelles « le plus gros problème est de les confronter avec les pratiques réelles du métier tandis que certaines poursuivent d’autres objectifs, comme celui de diffuser leur idéologie« , souligne André Linard, pour qui « les journalistes bien formés auront plus d’outils pour se défendre mais seront d’autant plus dangereux. »

Des politiques instables

« Toutes ces pratiques ont pour conséquences la peur et l’intériorisation de la contrainte chez l’ensemble des journalistes, conclut Marie-Soleil Frère. Qu’est-ce qu’on fait quand le premier ennemi de la liberté de la presse, c’est le journaliste lui-même parce qu’il est dans une dynamique d’autocensure parce qu’il sait très bien ce qu’il risque de manière directe ? »

Quant aux journalistes étrangers, ils y subissent moins de pressions, certains gouvernements préférant d’ailleurs d’adresser à eux qu’à leurs médias locaux. « Par mépris », estime Seydou Sarr. « Et cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de journalistes étrangers tués, emprisonnés, voire même expulsés », remarque André Linard qui se dit sceptique quant à une amélioration de la liberté de la presse dans ces pays. « Il y a dix ans, j’étais pourtant convaincu du contraire mais les pouvoirs politiques y sont tellement instables…«

L. D